過払い金

アクセスのご案内

当法人の事務所は駅の近くにあるためお越しいただきやすい立地です。完済した方の過払い金につきましては電話相談も承っておりますので,お気軽にご相談ください。

過払い金返還請求をするメリット・デメリット

1 はじめに

過払い金に関する相談を受けていると、よく聞かれるのが、「デメリットはありますか?」との質問です。

過払い金返還請求には、メリットもデメリットもありますが、自分で請求するのか否かや、対象カードの債務について完済しているのか返済中であるのかによっても、メリット・デメリットが異なりますので、以下、場合分けして、述べていきます。

2 自分で過払い金返還請求を行う場合

⑴ メリット

弁護士等に依頼しなければ当然費用もかかりませんので、費用負担がありません。

⑵ デメリット

ア 引き直し計算がめんどうですし、過払い金の法的な考え方や業者側の法的な主張を理解することは非常に困難だといえます。

イ 家族に過去の借り入れなどがバレてしまう。

過払い金返還請求を行う場合、まずは業者から取引履歴を送付してもらうことから始まります。

その際、自宅に郵送されてしまいますので、家族に過去の借り入れなどがバレてしまいます。

3 完済後の過払い金返還請求

⑴ メリット

払い過ぎた利息相当分が戻ってくる。

ただし、業者によっては、和解の際に過払元本からの減額をお願いしてくるところもありますので、必ずしも全額が戻ってくるとは限りません。

⑵ デメリット

ア 過払い金返還請求を行った業者のカードが過払い金返還請求以降利用できなくなります。

稀に、和解などが成立した以降のカード利用を認めてくれる業者もありますが、大半の場合、過払い金返還請求を行うと、当該カード会社のカードは利用できなくなります。

イ 時効に注意が必要です。

完済してから時間が経過している場合、消滅時効にかかっていれば、過払い金返還請求を行っても、時効により過払い金が戻ってこない場合があります。

4 返済中の過払い金返還請求

⑴ メリット

現在の債務額が減額されます。

仮に現在の債務額が100万円だった場合、引き直し計算の結果、30万円の過払いが発生していた場合には、100万円の債務がなくなり、逆に30万円の返還を求めることができるようになります。

また、引き直し計算の結果、過払い金が債務額以上に発生していなくても、過払い金相当額分が債務額から減額され、例えば50万円まで債務額が減ることがあります。

⑵ デメリット

いわゆるブラックリストになります。

そのため、新たな借り入れができないことはもちろんのこと、過払い金返還請求の対象としたカードは使えなくなります。

どうして過払い金が発生するのか

1 グレーゾーン金利

過払い金が発生する理由、それは、いわゆるグレーゾーン金利のためです。

貸金に関する利息について定めた法令として、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があります。

この2つの法律の中で定められた金利(上限金利)に差がありました。

グレーゾーン金利とは、この利息制限法と出資法が定める上限金利の差によって生じた金利のことを言います。

2 利息制限法による上限金利

借り入れの元本によって、上限金利が定められています。

10万円未満⇒年20%

10万円以上100万円未満⇒年18%

100万円以上⇒年15%

3 出資法における上限金利

⑴ 平成22年6月17日以前

出資法における上限金利は、年29.2%と規定されていました。

年29.2%を超える金利を設定すると、刑事罰が科せられるとされていました。

そのため、金融業者は、年29.2%を超えない範囲で金利を設定していました。

⑵ 平成22年6月18日以降

出資法の上限金利が、年20%に引き下げられました。

4 過払い金が発生する理由

平成22年6月17日以前の上限金利を比較してみると、

利息制限法;年15~20%

出資法;年29.2%

となっており、差が生じます。この差がグレーゾーン金利と呼ばれます。

平成18年の最高裁判所判例により、利息制限法を超える金利部分(グレーゾーン金利部分)が、払いすぎてしまった利息分=過払い金ということになったのです。

また、上記のとおり、平成22年6月18日以降の出資法における上限金利は年20%と定められたので、いわゆるグレーゾーン金利発生しないこととなります。

そのため、同日以降の金銭消費貸借については、過払い金が発生していないと言うことになります。

5 契約で定められた金利に着目

上記のとおり、過払い金が発生するか否かは、いわゆるグレーゾーン金利に入っているか否か、という点によります。

そのため、契約で定められた金利が、利息制限法により定められた金利を越えていたか否かがポイントなること、ということがおわかりいただけたのではないでしょうか。

過払い金返還請求の流れ

1 はじめに

過払金返還請求を行い、実際に返還されるまで、ある程度の期間を要します。

以下に記載する過払い金返還請求の流れを経ることになりますので、期間を要しますし、また、和解が成立した場合であっても、金融機関によって返還時期が様々であるためです。

2 過払い金請求の流れ

⑴ 取引履歴の入手

過払い金返還請求を行う場合、そもそも過払い金が発生しているのか否か、発生している場合にはその過払い金の金額を知る必要性があります。

この過払い金の有無や金額を確定するためには、取引履歴が必要となります。

ただ、取引の最初から最後まで、取引明細書(振込用紙など)のすべてを保管している方はほとんどいらっしゃいません。

そこで、取引履歴を保管している金融機関に開示してもらうことが必要になってきます。

まず、この開示がなされるまでに、1~2か月程度の期間を要します。

⑵ 引き直し計算・請求

取引履歴が届きましたら、法定金利で計算し直し(引き直し計算)、過払い金発生の有無や金額を確認します。

そして、発生していた過払い金について、金融機関にその返還を求めます。

⑶ 交渉

上記⑵のとおり、返還を求めましたら、いくら返還してもらうのか交渉が始まります。

と言いますのは、金融機関が請求額全額を認めてくることはまずありません。

過払い金の返還を求める場合、過払い金の元本のみならず、過払い利息の支払いも求めていきます。

過払い金の返還を求められた金融機関の大半は、まずこの過払い利息の支払いについて認めない旨の主張をし、過払い元本の何割という提案をしてきます。

⑷ 示談または訴訟

上記⑶の交渉の結果、示談が成立することもあれば、示談が成立せず、訴訟となる場合もあります。

3 示談が成立した場合

交渉の結果、過払い金返還額に合意ができ、示談が成立した場合、あとは入金を待つこととなります。

示談成立から入金まで、おおよそ2~6か月程度が目安ですが、1年先を提示されたこともあります。

仮に、入金が示談成立後3か月後の末日などとした場合、弁護士介入から入金まで、早くとも5か月程度の期間を要することになります(履歴開示まで1か月、交渉に1か月、入金までに3か月として)。

履歴開示が遅い業者だったり、入金までの期間が長かったりすると、さらなる期間を要します。

4 訴訟となった場合

示談が成立せず、訴訟となった場合、さらなる期間を要します。

訴訟の途中で和解することもありますが、判決まで至ることもあります。

判決までとなると、最低でも6か月は見ておく必要があります。

裁判例上決着のついていない争点がある場合には、1年を要することもあります。

また、和解が成立した場合や判決まで至った場合でも、その後、入金までとなりますと、弁護士介入から入金まで1年前後を要することとなります。

過払い金の計算方法と具体例

1 過払い金が発生する仕組み

⑴ グレーゾーン

過払い金が発生するのは、グレーゾーン金利が存在したことがその理由です。

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という2つの法律が定める(定めていた)上限金利の差によって生じた金利のことを言います。

⑵ 出資法における上限金利(平成22年6月17日以前)

出資法における上限金利は、年29.2%とされていました。

年29.2%を越えたら刑事罰があるとされていたため、金融業者は、年29.2%を越えない範囲で金利を設定していることがほとんどでした。

なお、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が、年20%に引き下げられましたので、同日以降、グレーゾーン金利はなくなっています。

⑶ 利息制限法における上限金利

元本によって、以下にように、上限金利が定められています。

10万円未満;年20%

10万円以上100万円未満;年18%

100万円以上;年15%

⑷ 過払い金の発生

例えば、元本50万円の借り入れに対し、年29.2%の金利であった場合、利息制限法によれば利率は年18%のはずですので、この年18%と年29.2%との差の部分で過払い金が発生する可能性があるのです。

2 過払い金の具体的計算方法

⑴ 利息の計算方法

元金×金利÷365×利用日数

⑵ 具体例

例えば、金融業者から50万円を金利29%で借入れし、5年で完済した場合を例に計算してみましょう。(うるう年は考慮せず)

50万円×29%÷365×1825日(365日×5年)

=72万5000円

上記のとおり、72万5000円の金利を支払うこととなります。

これを利息制限法における金利で計算し直して見ましょう。

50万円×18%÷365×1825日=45万0000円

利息制限法における金利であれば、45万円の金利を支払うこととなります。

この72万5000円と45万円の差額である27万5000円が過払い金として発生していると言うことになります。

3 注意点

上記2で示した計算方法は単純な計算方法にすぎません。

最初に元金50万円を借入れて、返済日にきちんと返済を続けるだけの人はほとんどいません。

極度額に余裕ができた時に、新たに借り入れを行ったり、極度額を変更して借り増しをしたりするケースの方が多いと思います。また、返済についても、返済日より早かったり遅かったりすることの方が多いと思います。

そのため、借入れの時期や額、返済の日や額などによっても計算結果は変わってきますので、正確性を有する計算をすることは難しいと思います。

そこで、過払い金の計算は、専門家に依頼することをオススメします。

家族の借り入れ分も過払金返還請求したいとお考えの方へ

1 家族が借入れしていた分も過払い金返還請求できますか

過払い金返還請求の相談を受けていると、親や配偶者の分も、自分(相談者)が過払い金返還請求ができるか聞かれることがあります。

このように、家族が借入れしていた分の過払い金返還請求については、パターンを分けて考えなければなりません。

2 借り入れしていた方が亡くなっている場合

借り入れをしていた方が亡くなっている場合、その方が有していた過払い金返還請求権も相続の対象となりますので、相続人であれば(相続放棄していないことが前提)、過払い金返還請求を行うことができます。

ただし、過払い金返還請求は、金銭請求のため、原則として相続分に応じてその権利を取得することになります。

3 借り入れしていた方が存命の場合

⑴ 意思確認が必要

借り入れをしていた方が存命の場合(被後見人でもない場合)、過払い金返還請求は、当然、その方の権利ですので、たとえ家族であっても、その当事者に変わり過払い金返還請求を行うことはできません。

弁護士としても、あくまでも、依頼を受けるのは、権利者である当該借入れを行っていた本人から、となります。

そのため、借入れをしていた方が、過払い金返還請求をする意思があるのか否か、意思確認することが必要となります。借入れをしていた方の意思確認なしに手続きを進めることはできません。

弁護士が直接意思確認させていただき、借入れをしていた方当人が過払い金返還請求を行うと言うことであれば、手続きを進めることができるようになります。

⑵ 窓口指定は可能

上記のとおり、借入れをしていた方自身の意思確認が必要とはなりますが、借入れをしていた方が、家族に手続きの進行を任せたいというのであれば、借入れをしていた当人以外の方を窓口として、手続きを進めることが可能です。

その際には、弁護士には守秘義務があることや、ご本人の意思確認を行う関係上、当人様より窓口指定などの同意書等をお願いすることがあります。

過払い金返還請求の流れ

1 問い合わせ

過払い金が発生していれば請求したい、と思われたら、まずは、弁護士等にご相談ください。

当事務所では、お問い合わせ専用のフォームやフリーダイヤルを設けておりますので、お気軽にお電話ないしメールをいただけます。

お問合せいただきましたら、担当の者から電話させていただきます。

2 電話相談または面談

借入金が残っている状態で過払い金返還請求を行う場合、直接面談義務が設けられております。

そのため、借入金が残っている場合には、あらかじめ弁護士との間で日程調整の上、事務所にお越しいただき、流れ等を説明させていただきます。そのうえで、ご依頼いただくか否か検討していただけます。

一方、借入金すべてを返済(完済)されている場合には、直接面談がありませんので、電話のみでのご相談・ご依頼いただくことが可能です。

3 依頼後の流れ

⑴ 受任通知の発送

弁護士が介入して過払い金の返還請求を行うことを、返還請求の対象となる業者に通知します。

この通知により、業者からの連絡先は弁護士になりますので、ご自宅や依頼者様ご本人に業者から連絡がいくことはなくなります。

⑵ 履歴の開示

いつ、いくらを借入、返済を行ったかの記録をご自身で保管されていることは稀です。

そのため、業者から取引履歴(いついくら借入・返済を行ったかの記録)を開示してもらいます。

⑶ 引き直し計算

開示された履歴に基づき、法定利率での引き直し計算を行います。

この引き直し計算によって、過払い金が発生しているのか否か、発生している場合にはいくらの過払い金が発生しているのかを確認します。

⑷ 交渉

⑶引き直し計算で過払い金が発生していた場合、過払い金の返還を求め、対象業者と交渉を行います。

⑸ 示談or訴訟提起~入金

交渉の結果、金額や返済期限等で協議が整えば、示談成立となり、あとは、示談で決められた返済期限まで返金を待つこととなります。

一方、協議が整わない場合には、訴訟提起を行い、訴訟上の和解を行うか、判決まで交渉等を続けることとなります。

⑹ 入金確認

対象業者からの過払い金返還は、弁護士の預かり口の口座になされます。

対象業者からの入金が確認できましたら、契約書記載の報酬等を差し引き、ご依頼者の口座に入金させていただき、過払い金返還請求は終結となります。

過払い金請求を弁護士に依頼した方が良い理由

1 自分でできないわけではないが…

過払い金請求は、もちろん、自分でできないわけではありません。

しかし、実際に過払い金請求をしようとする場合、引き直し計算をした取引履歴を出してくる金融業者もあれば、引き直し計算をせずに取引履歴を出してくる金融業者もいます。

引き直し計算していなければ、自分で引き直し計算を行い、過払い金額を算出しなければなりません。

この引き直し計算が難しく、慣れていない個人の方が行うのは、手間がかかりますし、正しく計算できていないこともあります。

そのため、引き直し計算等を行っている専門家等に依頼した方が、正確に計算できますし、手間を省くことができます。

2 司法書士よりも弁護士に依頼した方が良い理由

⑴ 司法書士と弁護士ではできる範囲に違いがあります

司法書士も弁護士も過払い金返還請求を本人の代理人となり、案件として取り扱えます。

ただし、代理できる範囲において、違いがあります。

⑵ 140万円を超える場合には司法書士には代理権がない

司法書士の中には、簡易裁判所の代理資格を有する方がいらっしゃいます。

ただし、あくまでも、簡易裁判所における代理権のみとなります。

簡易裁判所では、140万円を超えない請求を扱うこととなります。

とすれば、140万円を超える請求については、司法書士には代理権がないこととなります。

そのため、140万円を超える過払い金返還請求を司法書士が受任することは認められていないのです。

⑶ 訴訟となった場合

140万円を超える過払い金返還請求を訴訟において行う場合、上記のように、司法書士には依頼できません。

仮に、それでも司法書士に依頼していて、訴訟提起を行う場合、代理人がいない状態、つまり、いわゆる本人訴訟とならざるを得ません。

通常、弁護士が依頼を受けた場合、弁護士が代理人として裁判所に出頭しますし、もちろん、裁判所に提出する書面作成もすべて行います。

しかし、本人訴訟の場合は、本人自らが裁判所に出廷する必要があります。

また、司法書士に書類作成を依頼するとしても、裁判所で言われた内容等を正確に司法書士に伝える必要もあります。

本人訴訟は面倒がかかることが多いのですし、本人への負担が多くかかります。

そのため、訴訟への出頭も可能な弁護士にご依頼いただいた方が、手間も省け、良いかと思います。

過払い金請求を家族に内緒でできますか?

1 過払い金請求を家族に内緒にしたい!

過払い金の請求をすると、以前、金融機関から借入れしていたことが家族にバレてしまうのではないか、家族に内緒で手続きを進めたい、といった相談を受けることがあります。

結論から申し上げますと、弁護士にご依頼いただきました場合、家族に内緒で過払い金請求を行うことができます。

2 過払い金請求の流れ

⑴ 取引履歴の入手

過払い金の返還を求める場合、まずは、過払い金の発生の有無、そして、過払い金の金額を知る必要性があります。

この過払い金の有無や金額を知るためには、取引明細が必要となります。

ただ、家族に内緒にしている方が、取引明細書を残していることはまずないでしょう。

そこで、取引明細は、取引のあった金融機関に開示してもらうこととなります。

弁護士にご依頼いただきますと、弁護士が介入通知を金融機関に出し、弁護士宛に取引明細を送付してもらいます。

ですので、ご自宅に取引明細が届くことありません。

⑵ 引き直し計算・請求

取引明細が届きましたら、法定金利で計算し直し(引き直し計算)、過払い金が発生していた場合、金融機関にその返還を求めます。

弁護士にご依頼いただきました場合、これらもすべて弁護士が行いますし、金融機関の連絡窓口は弁護士がなりますので、ご自宅に連絡が行くことはありません。

⑶ 示談した場合などの入金

金融機関と示談などが成立した場合、過払い金の返還は、まずは弁護士の預かり金口座になれます。

上記のように、ご依頼いただきました場合、弁護士が窓口となりますので、ご自宅に金融機関から連絡が行くこともありませんので、基本的には家族に内緒で手続きが行えます。

3 弁護士との連絡方法

上記の手続きを進めるにあたって、連絡を取り合って進めていくことになります。

その連絡方法は、携帯電話やメールなどを利用し、ご自宅への郵便物の郵送を控えたりします。

そうすることによって、家族の目にさらされる機会を無くすなどし、家族にバレないように注意いたします。

クレジットカードの過払い金返還請求をお考えの方へ

1 クレジットカードの使用でも過払い金が発生することがあります

クレジットカードの使用であっても、平成18年以前の利用分については、過払い金が発生することがあります。

ただし、平成18年以前の利用であっても、過払い金が発生しないこともありますので、以下、どのようなクレジットカードの利用であれば過払い金が発生している可能性があるのかについて説明したいと思います。

2 クレジットカードの利用

クレジットカードの利用方法としては、①ショッピング、②カードローン、③キャッシングに分かれます。

3 ①ショッピングについて

ショッピングについては、立替金と言われ、お店などでの買い物の際にクレジットカードを利用することにより、クレジットカード会社がお店に代金を立て替えて支払い、後日、利用者に代金を請求するという仕組みになります。

過払い金は、基本的には、借入金に関するものですので、立替金であるショッピングでの利用については、過払い金は基本的には発生しません。

4 ②カードローンについて

カードローンについては、利率が低いことが多く、過払い金が発生するケースはあまり見受けられません。

5 ③キャッシングについて

キャッシングは、借入金に関するものになり、通常、キャッシングを利用した場合、後日利息が発生します。

クレジットカード会社によっては、利用時期にもよりますが、利息制限法を超える利率を設定していたこともあります。

利用時期については、多くの会社が、平成18年を境に、適法利率に変更していますので、主には平成17,18年以前に利用していた場合を考えておいた方が良いかと思います。

6 注意すべき点

⑴ ショッピングも利用していた場合

例えば、キャッシング利用分については過払い金が発生しているものの、発生している過払い金額以上にショッピング利用代金が残っている場合には、相殺され、過払い金が返還されないこととなります。

結果的には、ショッピング利用代金として請求される金額が減額されるだけの扱いとなります。

⑵ カードが利用できなくなることも

クレジットカード会社に過払い金の返還請求を行った場合、当該クレジットカードが利用できなくなることがあります。

過去のケースでは、過払い金の請求のみであれば、請求を行った以降もクレジットカードの利用ができたこともありますが、クレジットカード会社によってはカードそのものの返還を求められることもあり、利用できなくなることもあります。

7 まずはご相談を

自分がこれまでに利用してきたクレジットカードについて過払い金が発生しているのか疑問に思われましたら、まずはご相談ください。

弁護士費用について

1 弁護士費用はどうやってきまるのか(原則)

一般的に、弁護士費用については、現在、一律の基準はありません。

そのため、それぞれの弁護士や法律事務所が報酬基準を定めて、その基準に従って、依頼者と協議して決めることとなります。

2 債務整理における報酬基準

上記のとおり、基本的には、弁護士費用における一律の基準はありません。

しかしながら、債務整理案件について、過去のケースなどに鑑み、日本弁護士連合会は、一定範囲の債務整理事件における弁護士報酬の上限を定めるなどのルール「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めました。

3 弁護士費用の内訳

弁護士費用には、基本的には、①着手金、②報酬金、③手数料、④実費などがあります。

このうち、①着手金とは、成功・不成功のある事件について、結果のいかんにかかわらず受任時に受領する報酬のことを言います。

②報酬金は、成功・不成功のある事件について、成功の程度に応じて受ける報酬のことを言います。

③手数料とは、成功・不成功がない事務処理の報酬を言います。

4 日本弁護士連合会の規程によると…

⑴ 着手金について

上限規制はありません。

⑵ 報酬金について

以下のA~Cの報酬金以外の受領は禁止されています。

A 解決報酬金

1社あたり2万円以下が原則。ただし、商工ローンは5万円以下。

B 減額報酬金

減額分の10%以下

C 過払金報酬金

訴訟によらない場合、回収額の20%以下。

訴訟による場合、回収額の25%以下。

5 当法人の弁護士費用

詳しくは、弁護士費用のページを見ていただければと思いますが、少し抜粋します。

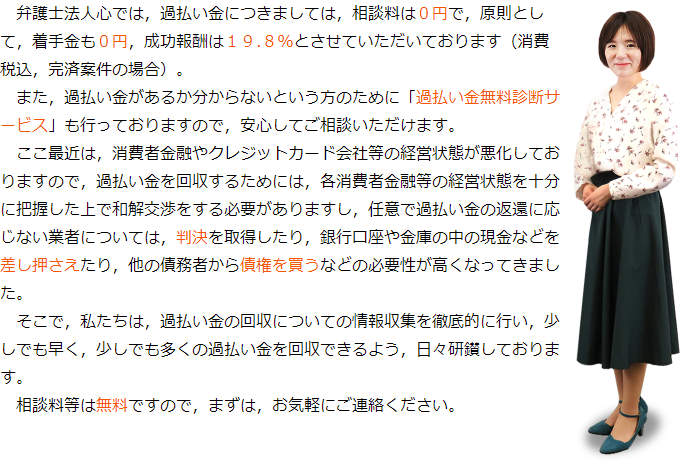

完済している金融業者に対する過払金返還請求の場合、着手金は原則として0円、報酬金は原則として回収額の19.8%(税込)としております。

6 ホームページなどで比較してみるのもよいかと思います。

すでに述べましたとおり、弁護士費用は一律に決まっていません。

そこで、ご相談される前に、さまざまな法律事務所のホームページを比較してみたり、相談時に費用を聞き比較してみるのも良いかもしれません。

事務所によっては、上記の日本弁護士連合会の規程に沿わない報酬基準を定めているところもありますので、ご注意ください。

何も資料が残っていない場合でも過払い金返還請求は可能

1 支払い明細書を捨ててしまった場合

「以前、借入と返済を繰り返していたが、明細書等はすべて捨ててしまって手元にないから、過払い金の返還請求をあきらめている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

過払い金に関する相談を受けていると、「何も手元にないので、無理ですよね?」と聞かれることがあります。

結論から言えば、明細書等の書類がお手元になくても、過払い金返還請求はできますのでご安心ください。

2 資料がなくても大丈夫

過払い金が発生しているか否か、発生している場合はいくら発生しているかを正確に計算するためには、取引明細などの書類が必要となります。

金融業者は帳簿を保管しておかなければいけませんので、金融業者が取引明細を保管していないということはないはずです。

そこで、どこの金融業者から借入れを行っていたか覚えていれば、当該業者に取引履歴を開示してもらい、過払い金の有無などを計算することができるのです。

そのため、自分で取引明細を保管していなくても、過払い金の請求は可能です。

3 金融業者名も忘れてしまった場合

どこの金融業者から借入れを行っていたか覚えていなくても、信用情報機関に問い合わせることで、どこの金融業者から借入れをしていたのか把握できます。

なお、この信用情報機関に対する記録の開示請求は、個人情報の関係で、基本的にはご本人様しか取り寄せができません。

弁護士であっても取り寄せができませんので、ご了承ください。

4 資料があった方が良い場合も

経験上少ないですが、業者によっては一部しか取引履歴を開示しないこともあります。

そのような場合、手元に資料がある方が、発生している過払い金を正確に計算することができます。

また、過払い金の返還を求めて訴訟となった場合、金銭の支払いを求める側に立証責任がありますので、開示がなされなかった期間においても取引があったと主張する場合、取引の存在について立証する必要があります。

その際、明細書等の資料があれば、立証に役立つことは言うまでもありません。

5 あきらめずにご相談を

以上のように、お手元に明細書等が残っていなくても、過払い金の返還を求めることはできます。

過去に消費者金融等から借入れがあり、過払い金が発生しているかもしれないと思われた方は、お手持ちに資料がなくとも、お気軽に当法人までお問い合わせください。

過払い金と貸金業者の取引履歴の開示義務

1 取引履歴の開示請求

過払い金返還請求する場合,借入れと返済の正確な年月日と額を把握するために貸金業者から取引履歴(借入れと返済の年月日と額が記載された一覧表)を入手する必要があります。

ご本人が取引履歴を入手しようとする場合,貸金業者に文書を郵送して請求する,電話で請求する等の方法があります。

2 貸金業者の取引履歴の開示義務

⑴ 判例

最高裁平成17年7月19日判決は,「貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う」と判示し,貸金業者に取引履歴の開示義務があることを認めました。

⑵ 法改正

この判決を受けて法律が改正されました。

改正貸金業法19条の2では,取引履歴の開示請求を受けた貸金業者は,当該請求が,請求者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き,当該請求を拒むことができないと定めており,貸金業者が原則として取引履歴の開示義務を負っていることが分かります。

3 貸金業者が取引履歴の開示義務に違反したとき

内閣総理大臣又は都道府県知事は,開示義務に違反した貸金業者に対し,貸金業の登録の取り消しや一年以内の業務の停止を命じることができます(貸金業法24条の6の2の4第1項)。

また,開示義務に違反した貸金業者には,百万円以下の罰金が科されます(貸金業法49条6号)。

4 開示を遅滞する貸金業者への対応

このように,取引履歴の開示義務に違反した貸金業者は,重い処分を受けるため,通常,貸金業者が開示請求に対して開示を拒否するとの回答をすることは考えにくいです。

もっとも,貸金業者が開示すると回答しながらも,長期間開示しない場合があります。

このような場合は,残っている通帳の履歴や振込明細,記憶に基づいた取引の再現等によって,過払い金額を確定させて裁判をするのが一つの方法です。

裁判手続をすすめる中で,貸金業者が取引履歴を開示することもあります。

弁護士法人心では,伊勢市にお住まいの方からも多くの過払い金返還請求のご相談を受けております。

貸金業者に対して取引履歴を開示するよう求めたのに,なかなか取引履歴が開示されない場合は,弁護士法人心にご相談ください。